2014年是迷惘的一年,還有兩年才畢業的我,望著已經畢業而且找到好工作的他,更感迷惘。

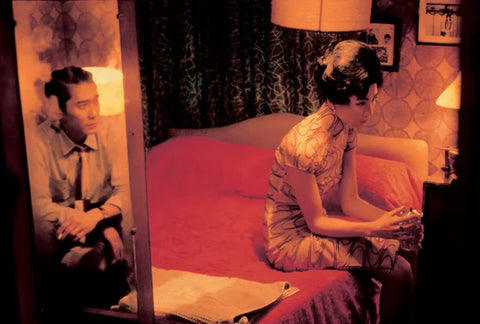

我到底要怎樣成為一個能跟他匹配的人呢?在他身邊,我想我是有點自卑的,他好學也博學,歷史地理政治都有研究,雖然他早就認定自己會從商,而不是走學術。即便是看書、看電影、聽音樂、他也研究得很深,能夠跟這樣的男生在一起,當然令我驕傲,但我還是忍不住要比較,尤其在自信心低落的時候。

就跟我以前所說的一樣,他其實沒有丁點兒覺得我不夠好,雖然他也很少講讚美人的話。對於他對我的喜歡,我從頭到尾都是徹底的相信,不論他在哪裡、我們分開多久、我們的家人朋友怎麼說。

我只是單純的想要分開,想探索一下沒有他的日子是怎樣的,人在迷惘的時候最有勇氣,但那可能只是匹夫之勇。他覺得難以接受,於是決定把分手的時間點拖延到在50個月紀念日的那天,我們先去一個小旅遊,然後分開。擇日子結婚的人很多,擇日子分手還真是第一次。

那天的前一晚,我寫了一封信給他,寫自己的迷惘,還有對他的感謝,我忘了寫了多少頁,只記得我一邊寫一邊哭。我們之間從不吵架,在一起的日子都是快樂的,把這些年來的記憶整理,最艱難的就是不知道要把哪些記憶收進行李箱。

就像《無痛失戀(王牌冤家)》的情節一樣,在記憶裡躲來躲去,電影的其中一句對白,也就是這個專頁的頭像,是讓我最最心疼的。”Please let me keep this memory, just this one.”

同樣心疼的是,他那天跟我說他漏夜把臉書上的照片備份,因為害怕我會把它們刪掉。印象中我們哭了一整晚,我每分每秒都在後悔,但同時感受到一股對抗力要我離開他。

我們是在地鐵月台說再見的,那時我還在哭,但他卻表現得很冷靜,不笑不哭,我知道他的心應該死了,也知道剛認識他時他說的「我開心的時候不笑」是假的。

後來有一天我在家門口發現他送的禮物,後來我看《念念》電影時發現他坐我旁邊,後來有一段時間我天天跟他傳短訊,也約他吃飯,在幾乎可以見面的那一瞬間,我們又走散了。

我是從他離開後才真正開始看電影和聽音樂的,有些他以前推介的電影我一直懶得看,直到意識到再不能一起看電影時,才一部一部把它們乖乖的看完,這樣的話我們至少在腦海裡還是有共同的回憶吧?我也帶著他喜歡的歌,一直找尋同類型的歌,在臉書上看他分享的歌跟我所聽的是同一首的時候,還是會覺得快樂。

張艾嘉透過《念念》問「有沒有一個人,你以為忘了,卻影響你一輩子?」答案其實就坐在我左邊,但我必須忍住不哭,因為我知道就算我哭,他也不會再遞紙巾給我了。

這個專頁往後的故事或許他不會再出現了,但我的人生、我的成長、我的文字、我的喜好裡,永遠有他的影子。

分享一首關於車站與離別的歌,Lapsley的Station。

‘I could walk you back to the station

Talk about our own frustrations.”